|

Советская копия

шаттла - многоразовая космическая

система

с орбитальным самолетом ОС-120

"Твердо знаю, чего мы делать точно НЕ

будем - не будем копировать

американский шаттл"!

академик

В.П.Глушко

По мере продвижения в США работ над

шаттлом росла и тревога наших экспертов.

Особую озабоченность вызывала выбранная размерность грузового отсека

шаттла и его грузоподъемность - возникло устойчивое

предположение, что габариты грузового отсека выбраны специально для обеспечения

возможности снимать с орбиты советские орбитальные станции "Салют"

и "Алмаз".

В

правительственном Постановлении N П137/VII

от 17 мая помимо организационных вопросов содержался пункт, обязывающий

"…министра С.А.Афанасьева и В.П.Глушко подготовить в

4-х месячный срок предложения о плане дальнейших работ". Что и было сделано в

рамках представленной в середине 1975 г. "Комплексной ракетно-космической

программы".

После

многодневного обсуждения программы Совместный научно-технический совет МОМ и МО

настоял на смене приоритетов в интересах ГУКОСа, выдвинув на первый план

необходимость более подробного рассмотрения вопросов создания МКС типа

Space

Shuttle, и в первую очередь - доработки

"Комплексной ракетно-космической программы" в части более детальной проработки

МКС. Так во второй половине 1975 г. в проекте программы появился новый том - 1Б

"Технические предложения", в котором были приведены состав, назначение и

основные характеристики МКС "Буран" с крылатым 120-тонным орбитальным самолетом,

получившим индекс "ОС-120".

В этом же томе с участием МОМ, Министерства авиационной промышленности (МАП), МО

и АН

СССР

был сделан окончательный выбор размерности ОК в пользу тяжелого корабля. Это

обосновывалось тем, что, во-первых, научные и технические проблемы, решаемые при

создании "большого" и "малого" ОК - похожи (создание новых конструкционных и

теплозащитных материалов, обеспечение аэродромной посадки, освоение жидкого

водорода в качестве высокоэффективного горючего и т.д.) и время для их

решения потребуется одинаковое, а во-вторых - система по своим параметрам не

должна уступать американскому шаттлу.

Конечно, нашим конструкторам при выборе

концепции МКС было гораздо проще: в то время как в США только группа Максима

Фаже в техническом директорате

MSC

(NASA)

за два года (1970-72 гг.) детально проанализировала 60 (!) принципиально

различных компоновок "космического челнока", в НПО "Энергия" сразу взяли за

основу итоговую компоновку

Space

Shuttle. Другими

словами, американцы сэкономили нам два года поисков, уведя в конце концов за

собой по неоптимальному "полумногоразовому" пути.

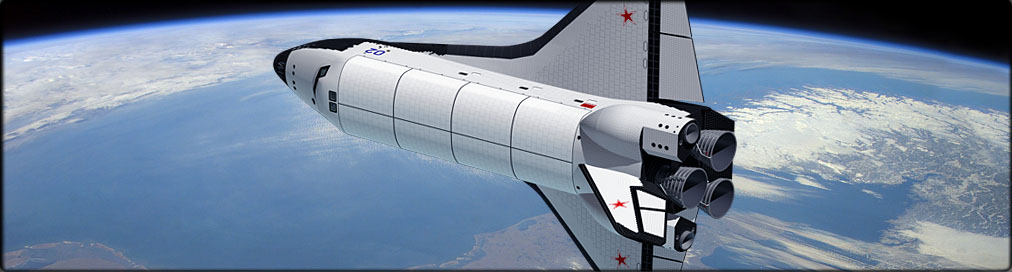

По

проекту МКС с орбитальным кораблем ОС-120 очень напоминала американскую систему

Space

Shuttle

с той лишь разницей, что вместо двух

ТТУ, выполнявших на шаттле роль первой ступени, мы

предложили четыре

унифицированных жидкостных ракетных блока, работающих на

освоенном топливе керосин (РГ-1) - жидкий кислород. Этот выбор основывался на

реальном учете состояния твердотопливного двигателестроения в нашей стране, а

также на стремлении получить большую энерговесовую отдачу

I

ступени для компенсации потерь в массе полезного груза из-за более высокой, по

сравнению с американской, географической широты старта. Кроме того, при этом

принималась во внимание возможность получения меньшей конечной массы блоков

I

ступени, что упрощало проблемы их спасения при возвращении на твердый грунт для

многоразового использования. По

проекту МКС с орбитальным кораблем ОС-120 очень напоминала американскую систему

Space

Shuttle

с той лишь разницей, что вместо двух

ТТУ, выполнявших на шаттле роль первой ступени, мы

предложили четыре

унифицированных жидкостных ракетных блока, работающих на

освоенном топливе керосин (РГ-1) - жидкий кислород. Этот выбор основывался на

реальном учете состояния твердотопливного двигателестроения в нашей стране, а

также на стремлении получить большую энерговесовую отдачу

I

ступени для компенсации потерь в массе полезного груза из-за более высокой, по

сравнению с американской, географической широты старта. Кроме того, при этом

принималась во внимание возможность получения меньшей конечной массы блоков

I

ступени, что упрощало проблемы их спасения при возвращении на твердый грунт для

многоразового использования.

Первый вариант нашей МКС "Буран"

имел стартовую массу 2380 т и состоял из четырех модульных блоков "А"

I

ступени, оснащенных перспективным ЖДР РД-123 с тягой на уровне моря 600 тс,

сгруппированных вокруг подвесного топливного отсека, который вместе с

орбитальным самолетом ОС-120 образовывал вторую ступень системы выведения.

Модульные блоки первой ступени предполагалось спасать для повторного

использования. Одноразовым элементом системы являлся только топливный отсек

второй ступени, который имел аналогичную

Space

Shuttle

компоновку: в верхней части размещался бак с окислителем, в

нижней - бак с горючим (жидкий водород). Баки не имели общей теплоизолированной

стенки и разделялись силовым межбаковым отсеком, внутри которого размещались

аппаратура бортовых систем, а к наружнему силовому поясу-шпангоуту через верхние

силовые узлы крепились боковые блоки

I

ступени.

Уровень советских производственных

технологий наложил свой отпечаток - наша МКС получилась тяжелее

шаттла. Подвесной топливный отсек

II

ступени, при массе заправляемого топлива примерно равной массе топлива системы

Space

Shuttle, был принят в

проекте с худшими массовыми характеристиками, что было связано с отставанием от

американского уровня как по механическим конструкционным материалам, так и по

технологии изготовления крупногабаритных баковых систем. Указанные особенности

также делали целесообразным применение на

I

ступени жидкостных ракетных блоков с повышенными, по сравнению с

твердотопливными, энергетическими возможностями.

Орбитальный самолет по аналогии с

Space

Shuttle

представлял собой многоразовый космический аппарат

самолетного типа, что обеспечивало ему широкие возможности для бокового маневра

при спуске и горизонтальную посадку на специальную посадочную полосу. Отметим,

что по воспоминаниям проектировщиков, орбитальный самолет ОС-120 разрабатывался

в спешке, без глубокой проработки конструкции и условий применения, и являлся

формальным, "на скорую руку", ответом на возникший интерес заказчика.

ОС-120 должен был иметь три перспективных многоразовых

кислородно-водородных ЖРД 11Д122 (разработки КБХА) тягой по 250 тс

c

удельным импульсом 353 сек на земле и 455 сек в вакууме. Размещение маршевых ЖРД

на ОК имело целью обеспечить их многократное использование и сократить стоимость

эксплуатации системы, однако при этом была невозможна автономная отработка

системы выведения и затруднена автономная летная отработка и транспортировка

орбитального самолета.

Советский аналог

орбитальной ступени

Space

Shuttle

- вариант "ОС-120" получался тяжелее (полная

стартовая масса 155,35 т, масса на орбите ИСЗ 120 т включала 30 т

полезного груза, посадочная - 89 т) за счет применения на пилонах в

хвостовой части двух РДТТ системы аварийного спасения,

предназначенных для экстренного отделения ОК от топливного отсека

при возникновении аварийной ситуации на участке выведения. Все

другие главные проектно-конструкторские решения были скопированы с

шаттла, вплоть до размещения кормовых блоков двигателей

ориентации и орбитального маневрирования вместе со всей арматурой и

запасами топлива в двух хвостовых мотогондолах, выступающих за

внешние обводы фюзеляжа.

ОС-120 выглядел "грузно и тяжело", в первую очередь за счет

сглаженной "квадратности" поперечных сечений фюзеляжа. Из-за

массивных угловатых форм он был лишен той утонченности и изящества,

свойственных гиперзвуковым крылатым аппаратам. Недостаточная

проработанность аэродинамики, выразившаяся в наличии больших плоских

поверхностей и рубленных форм, несла на себе "родовые черты"

ракетостроительной фирмы, имевшей богатый опыт проектирования

спускаемых аппаратов с малым аэродинамическим качеством.

Аэродинамическая компоновка орбитального самолета

ОС-120:

1 - носовой блок импульсных двигателей

реактивной системы управления; 2 - передние иллюминаторы

пилотской кабины; 3 - верхние иллюминаторы констроля

стыковки (2 шт.); 4 - подвижные створки грузового отсека (8

шт.); 5 - сопло маршевого кислородно-водородного ЖРД 11Д122

(3 шт.); 6 - люки системы наддува и вентиляции планера (по 6

шт. с каждого борта); 7 - теплозащитные секции передней

кромки крыла; 8 - двухсекционные элевоны; 9 - выхлопной

патрубок вспомогательной силовой установки; 10 - левая

хвостовая мотогондола; 11 - правая хвостовая мотогондола; 12

- хвостовые блоки импульсных двигателей реактивной системы

управления в правой и левой мотогондолах; 13 - двигатель

орбитального маневрирования (2 шт, в правой и левой

мотогондолах); 14 - балансировочный щиток; 15 - корпус

сбрасываемого РДТТ системы аварийного спасения (САС); 16 -

контейнер тормозного парашюта в основании киля; 17 - сопло

РДТТ САС; 18 - киль; 19 - двухсекционный руль направления |

Аэродинамика советского шаттла была исправлена (как говорят

специалисты, "вылизана") только после 1976 г., уже на орбитальном

корабле "Буран" (11Ф35), когда к проектированию подключилась

авиационная фирма -

НПО "Молния".

Согласно оценкам, стоимость

создания МКС с кораблем ОС-120 была близка к объявленной стоимости разработки

шаттла,

однако при расчетах не учитывались затраты на разработку самолета-носителя

Ан-124 и посадочных комплексов нового корабля.

При разработке первого варианта МКС

были выявлены некоторые особенности и трудности в реализации проекта,

связанные с недостаточным опытом создания элементов авиационно-космических

систем, производственно-технологическими возможностями промышленных предприятий

и испытательно-отработочной базы. Проектировщики предполагали, что не только сам

корабль ОС-120 будет похож на шаттл, но

и технология его транспортировки и методика проведения начального этапа летной

отработки (в частности, атмосферные полеты) будут

повторять американские. В начале наших работ по МКС

ситуация была далеко не блестящей. Вот как через 13 лет о состоянии дел в нашей

ракетно-космической отрасли напишет Игорь Садовский,

первый Главный конструктор МКС:

"На период 1974-1977 гг.

наше отставание от США оценивалось в 15 лет. Оно выражалось в отсутствии у нас

стендов, заводов и опыта работы с большими массами жидкого водорода, опыта

работы по многоразовым ЖРД, необходимой (по мнению начальника ЦАГИ Г.П.Свищёва)

аэродинамической базы, опыта по крылатым КА, не говоря уже об отсутствии такого

аналога, как Х-15 в США, опыта авиационных

транспортировок, да и отсутствия самолетов класса "Боинг-747".

МКС

с кораблем ОС-120 при равенстве с

шаттлом

по выводимой на орбиту массе полезного груза имела лучшие энергетические

возможности, обусловленные разной широтой старта. Действительно, расчетная масса

полезного груза, выводимая ОС-120 с Байконура,

составляет 30 т для круговой орбиты высотой 200 км и наклонением

i

= 50,7º. Система

Space

Shuttle,

стартуя с мыса Канаверал, выводит 29,5 т на круговую орбиту высотой 185 км с

наклонением

i

= 28,5º. Благодаря большей близости к экватору при запуске в восточном

направлении

шаттл

получает дополнительный прирост орбитальной скорости за счет собственного

вращения Земли. Если принять условия пусков ОС-120 и

шаттла

одинаковыми (равные наклонения, широта старта и высоты круговой орбиты), то наша

система была способна вывести больший полезный груз, чем

шаттл:

-

на ~ 5,4 т (или на ~ 18%) при наклонении

i

= 28,5º,

-

на ~ 3,5 т (или на ~ 12%) при наклонении

i

= 90º-97º.

Таким

образом,

вариант МКС с кораблем ОС-120 не уступал

американской системе

Space

Shuttle по

своим основным летно-техническим характеристикам и удовлетворял требованиям,

которые определились в ходе исследований, проведенных в организациях МОМа и МО

СССР.

Одновременно с этим он имел резервы для повышения весового совершенства и

эффективности. В частности, улучшение конструкции, применение более совершенных

конструкционных и теплозащитных материалов с использованием прогрессивной

технологии должны были улучшить массовые характеристики кислородно-водородного

топливного отсека. Таким

образом,

вариант МКС с кораблем ОС-120 не уступал

американской системе

Space

Shuttle по

своим основным летно-техническим характеристикам и удовлетворял требованиям,

которые определились в ходе исследований, проведенных в организациях МОМа и МО

СССР.

Одновременно с этим он имел резервы для повышения весового совершенства и

эффективности. В частности, улучшение конструкции, применение более совершенных

конструкционных и теплозащитных материалов с использованием прогрессивной

технологии должны были улучшить массовые характеристики кислородно-водородного

топливного отсека.

В то же время, являясь

фактической копией

шаттла,

ОС-120 унаследовал и все его основные недостатки:

-

сложность автономной летной отработки системы выведения без

II

ступени и необходимость проведения испытательных пусков только

совместно с дорогостоящим ОК. Более того, за плечами проектировщиков

ОС-120 был печальный опыт неудачных пусков

Н1

совместно с лунным экспедиционным комплексом, который так и не

удалось вывести на орбиту из-за четырех аварий РН;

-

большой объем доработок системы выведения МКС в случае необходимости

создания в

СССР

самостоятельного тяжелого носителя для решения в космосе специальных

военных и научных (в том числе лунных) задач;

-

необходимость передачи тягового усилия от маршевых ЖРД дополнительно

нагружает фюзеляж ОК, что увеличивает его массу и массу всего

корабля в целом;

-

расположение крупногабаритных ЖРД в хвостовой части корабля "портит"

аэродинамику, увеличивая донное сопротивление и снижая

аэродинамическое качество;

-

наличие крупных масс в хвосте обуславливает заднюю центровку пустого

корабля, что существенно снижает эксплуатационные диапазоны

центровок полезных грузов, размещаемых в грузовом отсеке. Этим

отчасти и объясняется тот факт, что за все время эксплуатации

шаттлов

ни в одном из

более чем сотни полетов

ни разу

шаттл

не доставил на орбиту груз, близкий к максимальной грузоподъемности

корабля. Причина в том, что слишком сложно разработать единую или

составную полезную нагрузку общей массой 25-29 т с условием, чтобы

ее центр масс лежал в таком узком диапазоне корабельных координат.

Причем теоретически вывести такой груз на орбиту в штатном полете

Space Shuttle

может, но критическим является аварийный случай, когда при

возникновении нештатной ситуации во время старта необходимо

реализовать маневр возврата с полной загрузкой для посадки на ВПП в

районе стартового комплекса. В такой ситуации, когда нет возможности

избавится от полезного груза перед посадкой, его вес и положение

центра масс, обуславливающие общую центровку корабля, становятся

определяющими;

-

значительные размеры и масса ОС-120, связанные с установкой на нем

ракетных двигателей

II

ступени, что приводит к необходимости использования при его

транспортировке (перебазировании) тяжелого транспортного

самолета-носителя с грузоподъемностью порядка 100 т. В то время ОКБ

Олега Антонова в Киеве еще только приступило к проектным проработкам

тяжелого транспортного самолета Ан-124, и было совершенно очевидно,

что его создание потребует времени, превосходящего требуемые сроки.

Так и вышло - свой первый полет опытный образец "Руслана" совершил

только 21 декабря 1982 г., а к эксплуатационным полетам он был готов

еще спустя несколько лет, в то время как отработку ОС-120

планировалось начать уже в 1981 году. Но даже наличие

самолета-носителя требуемой грузоподъемности не решало проблему

летной отработки ОС-120 на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях;

-

МКС имела минимальную тяговооруженность 1,25, что не позволяло при

ухудшении конструктивного совершенства системы выведения

компенсировать потери полезного груза за счет увеличения стартовой

массы МКС (долива топлива в

I

или

II

ступень).

Была еще одна проблема,

казавшаяся в середине 1970-х гг. трудноразрешимой. Все дело в том, что на ОС-120

помимо разрывных связей, которыми крепился корабль к внешнему топливному баку,

имелись еще и внешние разрывные криогенные топливные

магистрали большого сечения, которые необходимо было быстро и надежно закрыть

после отделения топливного бака. Аналогов, как и опыта проектирования и

эксплуатации таких большеразмерных клапанов, у нас не было, и их создание и

отработка представлялись сложной инженерной задачей.

К сказанному нужно добавить, что проект МКС с орбитальным самолетом ОС-120 из-за

необходимости совместной отработки не позволял догнать по срокам программу

создания

Space

Shuttle, хотя

бы частично скомпенсировав имеющееся отставание.

Все недостатки

варианта МКС с орбитальным самолетом ОС-120 были выявлены при защите проекта на

Совместном научно-техническом совете МОМ и МО и отражены в его решении от 29

июля 1975 г. Решение предписывало НПО "Энергия" провести оптимизацию основных

тактико-технических характеристик и уточнить облик МКС. Именно в результате

последующей работы и появился вариант МКС с орбитальным

кораблем ОК-92, "переросший" затем в известный всему миру "Буран".

Всем,

кто хочет узнать гораздо больше об аэрокосмических самолетах,

мы рекомендуем нашу книгу (см. обложку слева)

"Космические крылья", (М.:ООО "ЛенТа странствий", 2009. - 496с.:ил.). На

сегодняшний день это самый полный русскоязычный рассказ об истории и технических

особенностях десятков проектов авиационно-космических систем. Вот как об

этом сказано в аннотации книги: Всем,

кто хочет узнать гораздо больше об аэрокосмических самолетах,

мы рекомендуем нашу книгу (см. обложку слева)

"Космические крылья", (М.:ООО "ЛенТа странствий", 2009. - 496с.:ил.). На

сегодняшний день это самый полный русскоязычный рассказ об истории и технических

особенностях десятков проектов авиационно-космических систем. Вот как об

этом сказано в аннотации книги:

"Книга посвящена этапу возникновения и развития крылатых

ракетно-космических систем, которые рождались на "стыке трех стихий" - авиации,

ракетной техники и космонавтики, и вобрали в себя не только конструктивные

особенности данных видов техники, но и весь ворох сопровождающих их технических

и военно-политических проблем.

Подробно излагается история создания воздушно космических аппаратов мира - от

первых самолетов с ракетными двигателями времен II Мировой войны до начала

реализации программ Space Shuttle (США) и "Энергия-Буран" (СССР).

Книга, рассчитанная на широкий круг читателей, интересующихся историей авиации и

космонавтики, особенностями конструкции и неожиданными поворотами судьбы первых

проектов авиационно-космических систем, содержит на 496 страницах около 700

иллюстраций, значительная часть которых публикуется впервые."

Содействие в подготовке публикации оказали такие предприятия

авиационно-космического комплекса России, как

НПО "Молния",

НПО машиностроения, ФГУП РСК "МиГ",

ЛИИ имени М.М.Громова, ЦАГИ, а также музей Морского космического флота.

Вступительная статья написана генералом В.Е.Гудилиным,

легендарной личностью нашей космонавтики.

Получить более полное представление о книге, ее цене и

возможностях приобретения можно на

отдельной странице. Там

же можно познакомиться с ее содержанием, оформлением, вступительной статьей

Владимира Гудилина,

предисловием авторов и выходными данными издания.

|